Gemeinsames Kochen bringt Zugewanderte und Einheimische zusammen. An einem Ort, der frömmelnd-konservativ und gezwungenermaßen weltoffen ist

Während das Pferd des Feldherrn seiner Taufe entgegen harrt, muss Raisas Borschtsch noch eine halbe Stunde ziehen. Die Hungrigen gönnen sich nebenan „einen Snack“ Stille, bis sie an die beiden Bottiche mit der Suppe dürfen. Raisa kramt einen Plastikbeutel hervor und packt zwei Piroggen hinein. Die Teigtaschen gibt es als Beilage. Dafür hat Raisa vorhin ihren Quarkteig ausgerollt und fetzenweise mit Kartoffelstampf gefüllt. Mit jeweils zwei „Piroschki“ ist die Köchin dann um den Schnippeltisch herum zur Pfanne mit heißem Fett gewuselt. Und wieder zurück, ungefähr 30 Mal. Gleichzeitig hat Raisa eine Handvoll Helfer dirigiert, damit der Borschtsch gut wird.

Heute, in dieser Küche, in einer recht neuen Welt am Stadtrand, ist die kleine Frau in kurzen Jeans und Gymnastikschuhen die Herrin. Ein bisschen so wie der Feldherr aus Bronze, der drüben im Ortszentrum in einer sehr alten Welt auf seinem Ross Wache hält. Ihren Borschtsch kann Raisa nicht mehr kosten. Sie muss weg zur Arbeit als Hausmeisterin. Für unterwegs hat sie den Beutel mit Piroggen.

Ein Topf geht um die Welt: Menschen kochen Speisen aus ihrer Heimat

An einem der letzten warmen Tage in diesem Jahr strahlt die Nachmittagssonne auf Altötting. Schon Stunden vor dem Essen setzt Raisa Rindfleisch und Wasser für die Brühe auf. Die aus Kasachstan stammende Frau kocht im Kulturcafé „Nea Zoi“ ein Mahl aus ihrer alten Heimat. Man könnte auch sagen: ein Mahl aus ihrer Kindheit. Seit zweieinhalb Jahrzehnten lebt sie mit ihrer Familie in Deutschland. Zuerst im hessischen Bad Hersfeld, seit 1995 in Altötting. Sie kam als junge Mutter mit Kind und Mann. „Fast alle Russlanddeutschen sind damals weggegangen“, erinnert sich Raisa an ihren Start in ein neues Leben.

Raisa kocht Borschtsch im Kulturcafé Nea Zoi.

Auf Griechisch heißt neues Leben „Nea Zoi“. Wie das Kulturcafé, das vor zwei Jahren in den flachen Anbau einer Schreinerei gezogen ist. Einmal im Monat ist hier „Völkerküche“. Auf einer Tafel über dem Küchentresen steht in Kreide das Motto: „Ein Topf geht um die Welt“. Menschen mit ausländischen Wurzeln kochen Gerichte aus ihrer Heimat. Ein Trommler aus dem Senegal zauberte unlängst Hühnereintopf. Eine syrische Flüchtlingsfamilie machte Falafel und überraschte die Einheimischen mit exotischen Zutaten: Essigbaumgewürz und Granatapfelsauce. Heute ist Raisa dran. Beim Schneiden und Rühren helfen ihr Engagierte aus dem Diakoniekreis und die Chefin der lokalen Brauerei.

Kaum Pilger auf dem Altöttinger Kapellplatz

Ein paar hundert Meter weiter auf dem Kapellplatz duftet es nach frisch gemähtem Gras. Auf einem Rasenstück aalt sich ein Sonnenanbeter. Er hat sich just neben den Feldherrn zu Pferde getraut, die Schuhe ausgezogen und daddelt auf seinem Handy. Der Generalleutnant stört sich nicht daran. Er genießt wie so oft eine Szenerie, die ihm wohlgefällt. Zu seinen Füßen erstreckt sich der kreisrunde Paradeplatz. Eine Bühne, über die oftmals Heerscharen an Pilgern aus Bayern, Deutschland und aller Welt strömen. Heute ist es ruhig, die Wallfahrtssaison vorbei. Kapuzinermönche in dunklen Kutten schleppen Einkaufstüten. Eine alte Frau mit Krücken hat ein hölzernes Kreuz geschultert. So schreitet sie um die Kapelle im Zentrum des Platzes.

Der Diener der Schwarzen Madonna hat alles im Blick

Drinnen im achteckigen Gnadenort riecht es ein bisschen morsch und stark nach Weihrauch. An diesem Nachmittag muss man sich nicht durch andächtige Menschenmassen drängeln. Man kommt problemlos durch zur Gottesmutter aus Lindenholz, das die Jahrhunderte schwarz eingefärbt haben. Die Madonna trägt ihr schwarz-goldenes Prachtgewand und eine Krone auf ihrem Haupt. Neben ihr stehen in silbernen Urnen die Herzen der Wittelsbacher. Im Herbst des Mittelalters soll die Heilige Maria von Altötting ein totgeglaubtes Kind errettet haben. Daraufhin machte das fromme Herrschergeschlecht den Wallfahrtsort groß.

Das erfreut auch den getreuen Diener der Schwarzen Madonna, den Feldherrn. Fest im Blick hat er den spitzen Turm der Kapelle, der die Wallfahrer schon von Weitem grüßt – egal, aus welcher Richtung sie kommen. Dahinter und ringsum sieht der sieggewohnte Reiter auf frisch getünchte Fassaden in Hellgrün und Sonnengelb, auf Zwiebeltürme und Barockgiebel. Auf der linken Seite des Platzes kann er in einen mit Fahnen behängten Stangenwald schauen: das Ortswappen mit Kapelle, die zwölf europäischen Sterne und Flaggen aus dem ganzen Kontinent. Der Feldherr fühlt sich wohl auf seinem Platz.

Blutvergießen im Nea Zoi

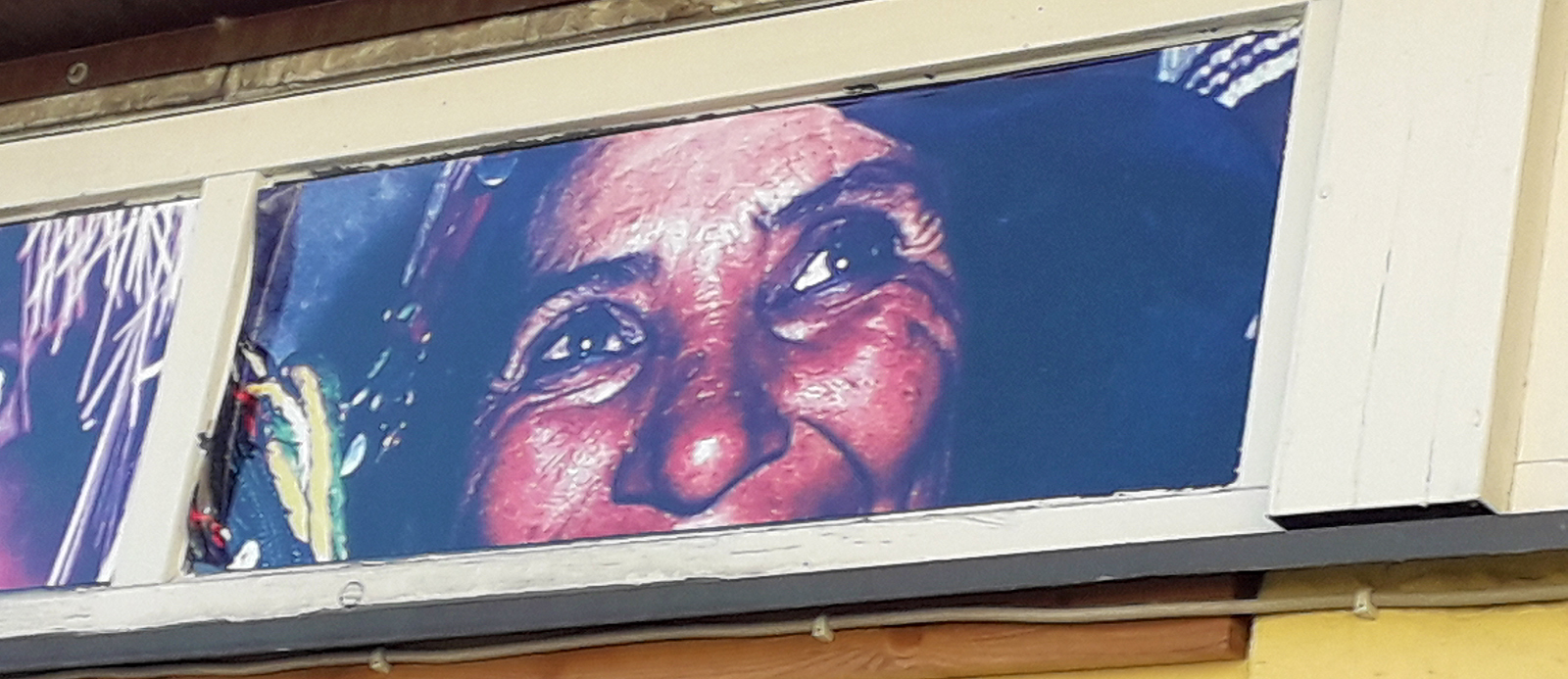

Das Nea Zoi kann der Reiter nicht sehen. Dorthin kommt man längs eines Baches, auf dem die Enten schnattern. Hohe Birken in Reih und Glied schirmen den Ort ab von der Straße, die nach links zum Bahnhof und geradeaus zum Freibad führt. Vorbei an einer Spielhalle, vorne im gleichen Gebäude, nähert man sich dem Café. Der ockerfarbene Putz bröckelt mal mehr, mal weniger. Im ersten Stock hat sich der Sportverein eingemietet. Mädchen und Buben werfen sich Bälle zu. Sie turnen prustend und kichernd umher. „Leise“, brüllt der Trainer. „Wenn ich schreie, bebt die Erde.“ Darunter liegt die Außenterrasse des Nea Zoi in der Sonne. Vom Discounter und vom Autohändler nebenan ahnt man auf dieser Gebäudeseite nichts. Wer will, kann sich auf Paletten mit Teppichen oder knallgrün gestrichene Bierbänke setzen. An der Fassade rankt sich Efeu zu einer Fotoreihe empor. Die Aufnahmen zeigen Augen, die zu hellen und dunklen Gesichtern gehören.

Von der Fassade des Nea Zoi aus wird man ins Visier genommen.

Drinnen balancieren Kinder und Rastafaris mit Schlapphüten Pfauenfedern. An ihnen vorbei geht es ganz nach hinten zum Küchenraum mit internationalem Flair. Tisch und Stühle aus Teak mit geschnitztem Blumenmuster stammen aus Pakistan, das Abendmahl aus vergoldetem Blech an der Wand kommt aus Malaysia. Diese Essecke trennt ein Tresen von der Kochnische, in der bald Blut fließen wird.

Borschtsch: Das „t“ spricht man nicht

„Kobra, übernehmen Sie“, witzelt Papa Bear. Er reicht Raisas große Plastikreibe eine helfende Hand weiter. Der rundliche Mann mit dem Eisbär auf dem T-Shirt hat Spitzkohl gehobelt und muss kurz durchschnaufen. „Borschschsch…“, sagt Raisa. Das „sch“ klingt ganz weich. Die Küchenchefin zischt es so langgezogen wie die Wolga, so als wolle sie es nie mehr verstummen lassen. Das „t“ in der deutschen Transkription „Borschtsch“ – man schreibt es hin, aber man spricht es nicht aus.

Unter fließendem Wasser spült Raisa ein Messer ab. Sie hat es aus Kasachstan mitgebracht. Das Werkzeug sieht handelsüblich aus, an der Klinge ist nichts besonders. „Aber es liegt so in der Hand, wie ich es brauche“, sagt Raisa und zerkleinert die prominenteste Zutat ihres Mahls: die Rote Beete, heute in Plastik abgepackt. Papa Bear hat sich unterdessen erholt und schnappt sich erneut die Reibe. Zwiebeln und Knoblauch auf dem Herd warten auf Karottenschnitze. „Nimm lieber den Einsatz“, mahnt Raisa. Da ist es aber schon passiert. Blutige Hände, ein Küchenhelfer weniger für heute.

Laubengang der Gnadenkapelle mit Votivbildern.

Zerfetzte Körper auf Votivtafeln

Ein harmloser Unfall verglichen mit den Schrecknissen im Laubengang um die Gnadenkapelle im Stadtzentrum. Dicht aneinander in einem scheinbar endlosen Reigen hängen dort die von Gläubigen gemalten Holzbilder. Dieser im Lauf vieler Jahrhunderte entstandene Comic-Strip zeigt Bauernhöfe in Flammen, im Krankenbett dahinsiechende Kinder und im Kriegsgetümmel zerfetzte Körper. Arbeiter stürzen von Gerüsten, Züge entgleisen und unter Pflugscharen gefangene Erntehelfer flehen um Erlösung. Auf den Votivtafeln stehen typische Sätze: „Eine gewiße Person verlobte sich zur Gnadenmutter in einem großen Anliegen und hat Hilfe erhalten. Año 1813.“ So danken seit jeher Fromme, die glauben, dass die Altöttinger Madonna sie aus einer Notlage gerettet habe. Mitbringsel gibt es ein paar Meter weiter in den Devotionalienläden und Wachsziehereien.

„Gegründet 1742“, steht über einem dieser Büdchen. Schon damals mag es die Kerzen mit Gemälden von wahlweise Judas Thaddäus, Christus Barmherzig oder dem Erzengel Raphael gegeben haben. Heute kosten sie 6,90 Euro. Zu kaufen gibt es mittlerweile auch Einkaufschips aus gestanztem Blech mit der Aufschrift „Mein Engel“, aufbewahrt in einem Schlüsselanhänger mit Himmelsflügeln. Und Rosenkränze fürs Auto aus Holzperlen oder buntem Kunststoff.

Devotionalienhändler in Altötting.

Graf Tilly – Heiliger oder Kriegsverbrecher?

Eine ganze Batterie solcher Läden befindet sich im Rücken des reitenden Feldherrn, angebaut an die Stiftskirche. In dieser Kirche erinnert eine barocke Standuhr an die Vergänglichkeit. Auf der etwa sieben Meter hohen Uhr dreht sich zur vollen Stunde ein Skelett und schwingt die Sense. Daran vorbei geht es in einen Kreuzgang und von dort hinunter in eine Gruft. Hier, in einem schmiedeeisernen Sarg, liegen die Gebeine des Grafen Johann T’Serclaes von Tilly. Durch ein gläsernes Guckfenster sieht man seinen Totenkopf. Neben Wallenstein war Tilly der berühmteste Feldherr für die katholische Sache im Dreißigjährigen Krieg. An ihn erinnert seit 2005 am Kapellplatz ein Standbild aus Bronze: Der Heerführer mit Zwirbelschnäuzer sitzt in Uniform auf seinem Pferd. In der Linken hält er ein Schwert, in den Rechten seinen Hut. Sein Hengst beugt ehrfürchtig den Kopf zur Seite und grüßt keck mit einem nach vorne gestrecktem Vorderhuf.

Gestiftet hat das Denkmal die Marianische Männerkongregration, ein unter den vielen frömmelnden Einrichtungen im Ort als besonders konservativ geltender Bund. Als das Standbild aufgestellt wurde, tobte ein heftiger Streit. Protestanten kennen den Grafen Tilly vor allem als „Schlächter von Magdeburg“. Unter seinem Regiment starb in der verwüsteten Stadt ein Großteil der evangelischen Bevölkerung, die Quellen berichten von 20.000 bis 30.000 Toten. Heiliger oder Kriegsverbrecher? Diese Frage trieb vor gut zehn Jahren Altötting um und entzweite die Bürgerschaft. Am Ende wurde das Denkmal aufgestellt und wacht seither über den friedlichen Platz.

Grünzeug muss in die Suppe

„Schneiden, nicht hacken“, raunt Raisa. Ihre Helfer machen Petersilie klein, und bald erfüllt frischer, erdiger Duft den Raum. Lange müffelte es dort wie in einer Pommesbude. Die Frittierdämpfe der Piroggen schwängerten die Luft in der Küche. Langsam nur kamen die Zwiebeln und der Knoblauch beim Dünsten des Karottengemüses dagegen an. Die Petersilie sorgt nun für den angenehmsten Geruchsmoment des Tages. So, als ob sich kurz die Tür zum Kräutergarten öffnet. „Ich mag Grünzeug“, sagt Raisa.

Sie hat heute im ganzen Ort nach frischem Dill gesucht und ihn nirgends gefunden. Im kleinen russischen Geschäft in der Bahnhofsstraße, das die Helfer nur von außen kennen, hat sie dann ein großes Tütchen gekauft. Getrockneter Dill. Das Gewürz muss unbedingt in den Borschtsch. Zumindest in Raisas Borschtsch. Sie kippt zwei Flaschen Salsa aus dem Supermarkt ins Gemüse. Die Köchin ist schon lange kein Kind mehr, das Mahlzeiten von Mutter und Oma essen muss. Sie hat das Rezept so variiert, dass es schmeckt – ihrem Mann, ihren Söhnen und ihr selbst. Paprika? Gehört eigentlich hinein in den Topf. Hier und heute nicht. Denn Raisa meint, das würde den Geschmack verderben.

„Ich habe mich gefühlt wie ein Hund“

Längst ist das in kleine Stücke geschnittene Fleisch zurück in die beiden Bottiche gewandert. Alle Zutaten und Gewürze sind jetzt drin. Raisa rührt noch einmal um, bevor sie gleich weg muss. In ihre Suppe kommen kein Essigbaumgewürz und keine Granatapfelsauce. Die Zutaten sind alle hierzulande gebräuchlich, nur ihre Mischung ist ungewohnt. Raisa, die pragmatische Frau mit deutschen Wurzeln, hat sich schnell eingelebt in der neuen Welt mit Namen Altötting.

Das heißt aber nicht, dass immer alles leicht war. „Ich habe mich anfangs gefühlt wie ein Hund“, erinnert sich Raisa. „Hunde verstehen alles, aber sie können nichts sagen.“ Ihre Großmutter in der alten Heimat sprach nur Deutsch mit der Enkelin. Sie starb, als Raisa in der zweiten Klasse war. Daheim wurde jetzt nur noch Russisch gesprochen. Das Mädchen hörte ab und zu noch Dinge auf Deutsch, aber sie verlernte das Sprechen in dieser Sprache.

Und wie fühlte sich das Ankommen sonst noch an? Raisa lässt den Kochlöffel in den Topf fallen und streckt Arme und Zeigefinger aus. „Du bist die Deutsche, habe ich dort immer gehört“, sagt sie. Sie zeigt in die andere Richtung. „Und hier: Du bist die Russin.“ In der alten Heimat ist sie nie wieder gewesen, aber sie hat das alte Schulhaus und ihre Freundinnen von früher vor Augen. Dank des Internets hat sie alte Kontakte wieder aufwärmen können. „Meine beste Freundin von damals ist noch dort, sie ist Türkin“, berichtet Raisa. Menschen verschiedenster Wurzeln hätten einst in Kasachstan friedlich zusammengelebt, Griechen, Türken, Asiaten. Eine neue Politik, neue Nationalismen hätten das verändert. Damals, als Raisa auf der Suche nach einem besseren Leben, ihre Heimat verließ. Sie stellt noch ein paar Becher Schmand auf den Tisch, dann geht sie zur Arbeit.

„In Peru essen sie Meerschweinchen“

Später schöpfen zwei Dutzend Gäste den milden, leicht säuerlichen Borschtsch in ihre Teller. Die Suppe schmeckt allen. Die Helfer vom Diakoniekreis erzählen beim Essen, wie das Zusammenleben von Einheimischen und Flüchtlingsfamilien in Altötting so klappt. Im Schutzraum des Helferkreises fühlten sich die Syrer, Iraker und Afghanen geborgen, wird berichtet. Schlimme Klagen über Feindseligkeiten hören die Helfer nicht. Klar, ab und zu krache es mal in der Nachbarschaft, aber das gebe es ja auch unter alteingesessenen Altöttingern.

Das Miteinander scheint leidlich zu funktionieren in der speziellen Altöttinger Atmosphäre. Einerseits ist der Ort tiefste Provinz. Die Autobahn nach München ist immer noch nicht fertig. Andererseits sind Gäste von überall her herzlichst willkommen – vor allem dann, wenn sie katholisch sind. Althergebrachter Gastfreundschaft zum Trotz: Bei der Bundestagswahl 2017 erhielt die AfD im Ort 14,6 Prozent der Stimmen – der zweithöchste Anteil nach den 44,1 Prozent der CSU.

Aber zumindest hier, verborgen hinter den hohen Birken, kommen Menschen zusammen, die neugierig auf andere Menschen sind und die Weltoffenheit als eine ortstypische Facette pflegen. Die Brauereichefin genehmigt sich zum Borschtsch eine Flasche Hell-Bräu, Bier aus dem eigenen Hause. Sie sei als Privatfrau gekommen, sagt sie. Und sie glaube fest daran, dass Aktionen wie das gemeinsame Kochen wertvolle Brücken entstehen ließen. Ob das im konservativen Altötting nicht besonders mühselig sei? „Wo kann es gelingen, wenn nicht in Altötting?“, fragt die Frau und klingt sehr entschlossen. Währenddessen philosophieren die Helfer darüber, wer im nächsten Monat in der Völkerküche kochen könnte. Die Sprache kommt auf einen Mann aus Peru. „In Peru essen sie Meerschweinchen“, tönt es, gefolgt von schallendem Lachen.

Tilly-Denkmal: Sein Ross heisst jetzt Filippo

Bestimmt fänden das auch die Mädchen auf dem Kapellplatz lustig, wo es inzwischen dunkel geworden ist. Die beiden sind vielleicht elf Jahre alt und gerade auf den Sockel des Reiterstandbilds gekraxelt. In ihrer unbeschwerten Fröhlichkeit kämen sie nie auf die Idee, Ehrfurchtsabstand zu dem martialischen Denkmal zu wahren. Die eine, braune Bubikopf-Frisur, hellblaues Kleid, greift den hochgehobenen Huf des Rosses und schwingt sich ein paar Mal darum herum. Dann reckt sie ihren Kopf in die Richtung des Reiters und prustet los: „Mein Herr, dieser Fuß gehört jetzt mir, ich möchte ihn gerne mitnehmen.“ Die Kleine beruhigt sich wieder, fasst dem Bronzepferd ins Maul und streichelt ihm schließlich über die Nüstern. „Ein feines Näschen hast du, meine liebe Stute.“ Kurze Denkpause. „Ach nein, du bist ja ein Hengst. Aber wie heißt du denn eigentlich?“

Tilly-Denkmal und Stiftskirche in Altötting.

Die beiden Freundinnen beschließen, dem Pferd endlich einen Namen zu geben. „Ich hab’s, du heißt Filippo“, ruft das Mädchen mit dem Bubikopf. Sie knufft das metallene Tier, plaudert und albert mit ihrer Freundin und spricht immer wieder den frisch vergebenen Namen aus: Filippo. Es ist vielleicht die ausgelassenste Taufe, die es an diesem Ort jemals gegeben hat. Nur das Festmahl fehlt. Gerne hätte man jetzt ein paar Kellen von Raisas Borschtsch, für die beiden Freundinnen, Filippo und den Feldherrn.

Keine Kommentare